Am 4. Juli, dem amerikanischen Independence Day, habe ich meine persönliche Unabhängigkeitserklärung unterschrieben. Von meinem Arbeitgeber habe ich eine Abfindung bekommen, und seit einer Woche bin ich in einem Schwebezustand zwischen Arbeitssuche, Arbeitslosigkeit und Rente.

Was das genau bedeutet, wird sich in der nächsten Zeit herausstellen. Finanzielle Sorgen muss ich mir keine machen. Aber ich werde viel mehr Zeit haben für mich, für meine Familie und für all die Dinge, die ich gerne mache. Ein wichtiger Teil ist meine Werkzeugsammlung, das Arbeiten mit Holz, meine Homepage und natürlich auch dieser Blog. Aber auch sonst wartet viel Interessantes auf mich, für das bisher zu wenig Zeit war.

Auf jeden Fall werde ich nicht mehr so oft vor dem Computer sitzen. Mein Arbeitsleben bestand hauptsächlich darin, und auch zu Hause spielt der PC schon lange eine große Rolle. Privat werde ich zwar kaum weniger als bisher mit dem Computer arbeiten, aber ich denke, dass jetzt auch für alles andere genug Zeit bleibt. Ideen habe ich viele, ich bin selbst gespannt, was ich davon umsetzen kann. Die Freiheit ist ungewohnt. Ich muss erst herausfinden, was sie für mich bedeutet.

Mittwoch, 4. Dezember 2013

Donnerstag, 7. November 2013

How can I pimp my plane

oder Wie kann ich diesen Hobel verbessern?

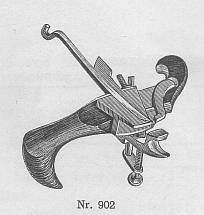

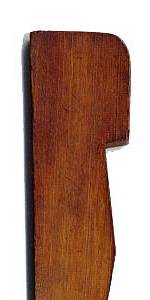

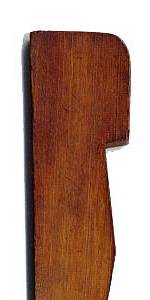

Das wird Mr. Knight gedacht haben 1) 2), nachdem er sein neuestes Werkzeug ausprobiert hatte. Ein Schrupphobel aus Deutschland, schmal und leicht, mit dem es eine Freude war Bretter abzurichten. Die Nase war zwar ungewohnt für einen Engländer, aber durch ihre Asymmetrie lag sie gut in seiner Hand. Das hintere Ende des Hobels fand er dagegen zu kantig, und nach einer Weile schmerzte die rechte Hand. Die heimischen Jack Planes waren besser zu führen, denn sie hatten hinter dem Eisen einen ordentlichen Griff. Könnte man nicht einfach ...?

Gedacht, getan! Ein Griff war schnell ausgesägt und mit Raspel und Feile geformt. Und weil er sich so leichter befestigen ließ und um den Abstand zum Eisen gering zu halten, sägte Mr. Knight kurzerhand die hintere obere Hälfte des Hobels weg. Den Griff leimte er in eine Nut, sicherte ihn noch mit einer Schraube und feilte alle Kanten gefällig rund.

So war deutlich angenehmer mit dem Hobel zu arbeiten! Das lästige Abrichten war jetzt schnell erledigt, und Mr. Knight fragte sich, warum nicht schon vor ihm jemand auf diese Idee gekommen war.

Voller Stolz stempelte er den Hobel gleich an drei Stellen mit seinem Namen und gab ihm einen Ehrenplatz in seinem Werkzeugschrank.

Wer weiß, wenn er damals einen Brief an den Hersteller geschrieben hätte, vielleicht wäre seine Idee von Friedrich Wilhelm Emmerich dankbar aufgegriffen worden. So ist sein Hobel ein etwas exotisches Einzelstück geblieben. Einen besonderen Platz hat er aber auch jetzt wieder, nämlich in meiner Sammlung.

Quellen:

1) http://de.wikipedia.org/wiki/Pimp

2) Sicher hat Mr. Knight damals einen anderen Ausdruck benutzt.

Gedacht, getan! Ein Griff war schnell ausgesägt und mit Raspel und Feile geformt. Und weil er sich so leichter befestigen ließ und um den Abstand zum Eisen gering zu halten, sägte Mr. Knight kurzerhand die hintere obere Hälfte des Hobels weg. Den Griff leimte er in eine Nut, sicherte ihn noch mit einer Schraube und feilte alle Kanten gefällig rund.

So war deutlich angenehmer mit dem Hobel zu arbeiten! Das lästige Abrichten war jetzt schnell erledigt, und Mr. Knight fragte sich, warum nicht schon vor ihm jemand auf diese Idee gekommen war.

Voller Stolz stempelte er den Hobel gleich an drei Stellen mit seinem Namen und gab ihm einen Ehrenplatz in seinem Werkzeugschrank.

Wer weiß, wenn er damals einen Brief an den Hersteller geschrieben hätte, vielleicht wäre seine Idee von Friedrich Wilhelm Emmerich dankbar aufgegriffen worden. So ist sein Hobel ein etwas exotisches Einzelstück geblieben. Einen besonderen Platz hat er aber auch jetzt wieder, nämlich in meiner Sammlung.

Quellen:

1) http://de.wikipedia.org/wiki/Pimp

2) Sicher hat Mr. Knight damals einen anderen Ausdruck benutzt.

Labels:

E. C. Emmerich,

Fausthobel,

Hobel,

Markenzeichen,

Werkzeugfabrik

Sonntag, 3. November 2013

Schweriner Nuthobel

Wer sich für alte Hobel interessiert, dem sind sie sicher mal aufgefallen: die sogenannten Schweriner Nuthobel. Die Mischung aus messingglänzenden Beschlägen und exotischen Hölzern in einer für Hobel sehr ungewöhnlichen Form ist zugleich faszinierend und rätselhaft. Wer hat sie benutzt und wofür? Und für mich besonders interessant ist die Frage, von wem wurden sie gebaut?

Nuthobel kennt man als relativ schwere und - nach meinem Gefühl - unhandliche Hobel, mit denen Nuten entlang einer Längskante hergestellt werden können. Auf meiner Homepage kann man einige Nuthobel aus meiner Sammlung sehen. Sehr viel mehr und exotischere Nuthobel zeigen Sammler auf der Seite eines französischen Forums von Werkzeugliebhabern:

http://outils-anciens.xooit.fr/t17-La-passion-des-bouvets.htm

Für den Kutschen- und Wagenbau mit den dort häufig auftretenden geschwungenen Formen konnten diese normalen Nuthobel mit ihrer langen Sohle nicht verwendet werden. Dort brauchte man, ähnlich den anderen Hobelgattungen für Kunsttischler, Nuthobel mit kurzer Sohle und Anschlag, um den Schweifungen folgen zu können. Beispiele solcher Hobel findet man auf dieser Seite:

http://outils-anciens.xooit.fr/t33-Les-bouvets-de-carrossier.htm

Eine Untergruppe der Wagnernuthobel sind die Schweriner Nuthobel. Die folgenden Bilder zeigen drei schöne Exemplare aus der Sammlung J. Wiedenmann:

Zwei dieser Hobel haben den Namen des Herstellers auf dem Einstellrad für den Seitenanschlag eingeprägt. Auf dem ersten steht "W. ZETTLER, SCHWERIN i M", der zweite stammt von "C. HABERECHT" und ist mit "1262" (Herstellungsnummer?) und "1901" (Jahreszahl?) gekennzeichnet. Der dritte Hobel, der sich auch in der Bauart unterscheidet, ist unmarkiert.

Selbst besitze ich keinen Schweriner Nuthobel. Aber in mehreren meiner Kataloge habe ich Abbildungen davon finden können, z. B. bei Joseph Steiner (1906), Georg Baldauf (1912) und Johann Weiss & Sohn (1933).

Einen direkten Hinweis auf die Hersteller gibt es bisher nicht, aber immerhin finden sich in alten Adressbüchern und Volkszählungslisten zwei passende Namen:

Wilhelm Zettler (geb. 8.4.1859 in Schwerin) war Drechslermeister. Mit seiner Familie und zwei Lehrlingen wohnte er in der Apothekerstraße 30. 1903 wurde ihm gestattet, das Prädikat des Allerhöchsten Hofdrechslers zu führen. Sein Sohn Wilhelm Adolf (geb. 14.5.1894) wurde ebenfalls Drechslermeister. Die Drechslerei Zettler existiert bis heute in Schwerin. Ob in der Geschichte der Firma solche Nuthobel hergestellt wurden ist dort leider nicht mehr bekannt (Recherche J. Wiedenmann).

Clemens Haberecht (geb. 10.8.1848 in Ziegenhain b. Meißen) war Mechaniker und besaß ein eigenes Geschäft/Fahrradhandlung in der Schulstraße 5 in Schwerin. Das Reichsadressbuch von 1898 führte Haberecht in der Rubrik "Werkzeugfabrik und Engroshandlung" auf. Sein Sohn Clemens (geb. 19.11.1882 in Schwerin) lernte ebenfalls Mechaniker.

Ob Wilhelm Zettler und Clemens Haberecht die Hersteller der Schweriner Nuthobel waren, kann ich aus diesen Daten nicht sicher schließen. Auf jeden Fall gehören diese Hobel zu den Prunkstücken einer jeden Sammlung.

Quellen:

Handels- und Gewerbsadressbuch des deutschen Reiches, 1883 (bei ancestry.de)

Zählkarte zur Volkszählung am 1. December 1890 (bei familysearch.org)

Deutsches Reichs-Adressbuch für Industrie, Gewerbe und Handel, 1898-1899 (Recherche K. G. Heid)

Zählkarte zur Volkszählung am 1. Dezember 1900 (bei familysearch.org)

Regierungsblatt für Mecklenburg-Schwerin, 1903 (Google Buchsuche)

Deutsches Reichs-Adressbuch für Industrie, Gewerbe, Handel und Landwirtschaft, 1929 (bei ancestry.de)

Adreßbuch der Landeshauptstadt Schwerin, 1935 (bei ancestry.de)

Nuthobel kennt man als relativ schwere und - nach meinem Gefühl - unhandliche Hobel, mit denen Nuten entlang einer Längskante hergestellt werden können. Auf meiner Homepage kann man einige Nuthobel aus meiner Sammlung sehen. Sehr viel mehr und exotischere Nuthobel zeigen Sammler auf der Seite eines französischen Forums von Werkzeugliebhabern:

http://outils-anciens.xooit.fr/t17-La-passion-des-bouvets.htm

Für den Kutschen- und Wagenbau mit den dort häufig auftretenden geschwungenen Formen konnten diese normalen Nuthobel mit ihrer langen Sohle nicht verwendet werden. Dort brauchte man, ähnlich den anderen Hobelgattungen für Kunsttischler, Nuthobel mit kurzer Sohle und Anschlag, um den Schweifungen folgen zu können. Beispiele solcher Hobel findet man auf dieser Seite:

http://outils-anciens.xooit.fr/t33-Les-bouvets-de-carrossier.htm

Eine Untergruppe der Wagnernuthobel sind die Schweriner Nuthobel. Die folgenden Bilder zeigen drei schöne Exemplare aus der Sammlung J. Wiedenmann:

Zwei dieser Hobel haben den Namen des Herstellers auf dem Einstellrad für den Seitenanschlag eingeprägt. Auf dem ersten steht "W. ZETTLER, SCHWERIN i M", der zweite stammt von "C. HABERECHT" und ist mit "1262" (Herstellungsnummer?) und "1901" (Jahreszahl?) gekennzeichnet. Der dritte Hobel, der sich auch in der Bauart unterscheidet, ist unmarkiert.

Selbst besitze ich keinen Schweriner Nuthobel. Aber in mehreren meiner Kataloge habe ich Abbildungen davon finden können, z. B. bei Joseph Steiner (1906), Georg Baldauf (1912) und Johann Weiss & Sohn (1933).

Einen direkten Hinweis auf die Hersteller gibt es bisher nicht, aber immerhin finden sich in alten Adressbüchern und Volkszählungslisten zwei passende Namen:

Wilhelm Zettler (geb. 8.4.1859 in Schwerin) war Drechslermeister. Mit seiner Familie und zwei Lehrlingen wohnte er in der Apothekerstraße 30. 1903 wurde ihm gestattet, das Prädikat des Allerhöchsten Hofdrechslers zu führen. Sein Sohn Wilhelm Adolf (geb. 14.5.1894) wurde ebenfalls Drechslermeister. Die Drechslerei Zettler existiert bis heute in Schwerin. Ob in der Geschichte der Firma solche Nuthobel hergestellt wurden ist dort leider nicht mehr bekannt (Recherche J. Wiedenmann).

Clemens Haberecht (geb. 10.8.1848 in Ziegenhain b. Meißen) war Mechaniker und besaß ein eigenes Geschäft/Fahrradhandlung in der Schulstraße 5 in Schwerin. Das Reichsadressbuch von 1898 führte Haberecht in der Rubrik "Werkzeugfabrik und Engroshandlung" auf. Sein Sohn Clemens (geb. 19.11.1882 in Schwerin) lernte ebenfalls Mechaniker.

Ob Wilhelm Zettler und Clemens Haberecht die Hersteller der Schweriner Nuthobel waren, kann ich aus diesen Daten nicht sicher schließen. Auf jeden Fall gehören diese Hobel zu den Prunkstücken einer jeden Sammlung.

Quellen:

Handels- und Gewerbsadressbuch des deutschen Reiches, 1883 (bei ancestry.de)

Zählkarte zur Volkszählung am 1. December 1890 (bei familysearch.org)

Deutsches Reichs-Adressbuch für Industrie, Gewerbe und Handel, 1898-1899 (Recherche K. G. Heid)

Zählkarte zur Volkszählung am 1. Dezember 1900 (bei familysearch.org)

Regierungsblatt für Mecklenburg-Schwerin, 1903 (Google Buchsuche)

Deutsches Reichs-Adressbuch für Industrie, Gewerbe, Handel und Landwirtschaft, 1929 (bei ancestry.de)

Adreßbuch der Landeshauptstadt Schwerin, 1935 (bei ancestry.de)

Labels:

Georg Baldauf,

Google Buchsuche,

Hobel,

Hobelbau,

Johann Weiss,

Joseph Steiner,

Literatur,

Recherche,

Werkzeughersteller

Samstag, 2. November 2013

Jordan/Germany oder der Missing Link

Vor über zehn Jahren sah ich zum ersten Mal einen Hobel mit der Marke "Jordan" und der Herkunftsbezeichnung "Made in Germany". Ich fand das natürlich spannend, meinen Namen auf Werkzeugen zu lesen und habe versucht, mehr herauszufinden.

Besonders interessant an diesem Hobel war die spezielle Eisenfeineinstellung. Die Kennzeichnung "DRPa" ist vermutlich ein Hinweis auf das Patent zu dieser Einstellung, aber eine Patentschrift dazu habe ich nicht finden können. Vermutlich wurde ein Patent angemeldet, aber nicht erteilt.

Eine neue Spur ergab sich, als ich einen praktisch identischen Hobel fand, der mit "Tum" anstelle von "Jordan" gekennzeichnet war. Die Marke TUM gehörte zur Eisengießerei Tillmanns & Maier in Velbert, und diese Firma hat unter anderem eiserne Hobel hergestellt. Beim deutschen Patentamt fand ich drei Gebrauchsmuster der Firma Tillmanns & Maier, und alle drei haben die Eisenfeineinstellung zum Thema. Bei einem der Gebrauchsmuster für einen Doppelhobel ist das Eisen auf die gleiche Weise geschlitzt wie bei dem obigen Hobel, der darin eingreifende Mechanismus aber etwas verschieden.

Der Hersteller dieser speziellen Hobel wäre also die Firma Tillmanns & Maier in Velbert gewesen. Wer aber war Jordan, und warum findet man praktisch alle Werkzeuge mit der Kennzeichnung Jordan/Germany in den USA? Schon früh bekam ich in einem amerikanischen Forum die Auskunft, dass es in New York eine Firma "Jordan Hardware Corporation" gab. Nach langer Suche fand ich schließlich eine Anzeige der Firma Jordan von 1929, in der sich diese Firma als Agent für sieben europäische Firmen bezeichnete. Auf einem der abgebildeten Werkzeuge ist sogar der Namenszug JORDAN in einer Raute zu sehen, genau wie auf meinem Hobel No. 3.

Das wäre also eine Erklärung: Die Firma Tillmanns & Maier hat diese Hobel für den amerikanischen Händler Jordan Hardware Corporation gebaut und mit dessen Logo versehen. Auch über andere Händler hat Tillmanns & Maier Hobel verkauft, denn solche Putzhobel existieren auch mit den Markennamen "Tum", "Solar" und "Metro".

Das ist aber noch nicht alles. Zum einen gibt es neben diesem recht besonderen Putzhobel No. 3 eine Reihe weiterer Hobel mit der Kennzeichnung Jordan/Germany. Das sind ausschließlich kleinere Hobel, sogenannte "block planes", die nicht nur Nachbauten entsprechender Stanley-Modelle sind, sondern auch die gleiche Nummerierung verwenden. Oft, aber nicht immer, ist die erste Ziffer dieser Nummer verdoppelt, also "1102" anstatt "102" usw. Ob diese Hobel auch von Tillmanns & Maier stammen, kann ich bisher nicht sagen.

Und dann gibt es noch eine weitere Linie solcher kleinen Hobel. Im Unterschied zu Jordan-Hobeln sind sie blau mit einer roten Eisenklappe. Sie tragen einen schwarz-rot umrandeten goldenen Aufkleber mit der Marke STRONG BOY. Und der Herkunftsbezeichnung WEST GERMANY zufolge wurden sie nach dem Krieg gefertigt.

Bisher hatte ich keine Vermutung, wer diese Hobel gebaut haben könnte. Aber dann tauchte dieser kleine No. 101 bei Ebay auf, praktisch identisch mit einem STRONG BOY No. 101 in meiner Sammlung.

Das Kürzel TUM auf dem Aufkleber gab schon einen deutlichen Hinweis. Als der Hobel dann eintraf, entdeckte ich auf dem Eisen noch das Logo der Firma Tillmanns & Maier, das ich bisher nur von einem Briefkopf kannte.

Das bedeutet, dass auch die unter der Marke STRONG BOY auf dem amerikanischen Markt vertriebenen Hobel von der Firma Tillmanns & Maier stammen. Dass auch andere deutsche Firmen Hobel unter amerikanischen Markennamen verkauft haben, ist sehr wahrscheinlich. Sicher gilt das für viele andere Werkzeuge. Zwar tragen sie zum Teil bekannte deutsche Markennamen, aber viele sind lediglich mit MADE IN GERMANY gekennzeichnet. Die Hersteller herauszufinden dürfte ähnlich schwierig sein wie bei den hier gezeigten Hobeln.

Besonders interessant an diesem Hobel war die spezielle Eisenfeineinstellung. Die Kennzeichnung "DRPa" ist vermutlich ein Hinweis auf das Patent zu dieser Einstellung, aber eine Patentschrift dazu habe ich nicht finden können. Vermutlich wurde ein Patent angemeldet, aber nicht erteilt.

Eine neue Spur ergab sich, als ich einen praktisch identischen Hobel fand, der mit "Tum" anstelle von "Jordan" gekennzeichnet war. Die Marke TUM gehörte zur Eisengießerei Tillmanns & Maier in Velbert, und diese Firma hat unter anderem eiserne Hobel hergestellt. Beim deutschen Patentamt fand ich drei Gebrauchsmuster der Firma Tillmanns & Maier, und alle drei haben die Eisenfeineinstellung zum Thema. Bei einem der Gebrauchsmuster für einen Doppelhobel ist das Eisen auf die gleiche Weise geschlitzt wie bei dem obigen Hobel, der darin eingreifende Mechanismus aber etwas verschieden.

Der Hersteller dieser speziellen Hobel wäre also die Firma Tillmanns & Maier in Velbert gewesen. Wer aber war Jordan, und warum findet man praktisch alle Werkzeuge mit der Kennzeichnung Jordan/Germany in den USA? Schon früh bekam ich in einem amerikanischen Forum die Auskunft, dass es in New York eine Firma "Jordan Hardware Corporation" gab. Nach langer Suche fand ich schließlich eine Anzeige der Firma Jordan von 1929, in der sich diese Firma als Agent für sieben europäische Firmen bezeichnete. Auf einem der abgebildeten Werkzeuge ist sogar der Namenszug JORDAN in einer Raute zu sehen, genau wie auf meinem Hobel No. 3.

Das wäre also eine Erklärung: Die Firma Tillmanns & Maier hat diese Hobel für den amerikanischen Händler Jordan Hardware Corporation gebaut und mit dessen Logo versehen. Auch über andere Händler hat Tillmanns & Maier Hobel verkauft, denn solche Putzhobel existieren auch mit den Markennamen "Tum", "Solar" und "Metro".

Das ist aber noch nicht alles. Zum einen gibt es neben diesem recht besonderen Putzhobel No. 3 eine Reihe weiterer Hobel mit der Kennzeichnung Jordan/Germany. Das sind ausschließlich kleinere Hobel, sogenannte "block planes", die nicht nur Nachbauten entsprechender Stanley-Modelle sind, sondern auch die gleiche Nummerierung verwenden. Oft, aber nicht immer, ist die erste Ziffer dieser Nummer verdoppelt, also "1102" anstatt "102" usw. Ob diese Hobel auch von Tillmanns & Maier stammen, kann ich bisher nicht sagen.

Und dann gibt es noch eine weitere Linie solcher kleinen Hobel. Im Unterschied zu Jordan-Hobeln sind sie blau mit einer roten Eisenklappe. Sie tragen einen schwarz-rot umrandeten goldenen Aufkleber mit der Marke STRONG BOY. Und der Herkunftsbezeichnung WEST GERMANY zufolge wurden sie nach dem Krieg gefertigt.

Bisher hatte ich keine Vermutung, wer diese Hobel gebaut haben könnte. Aber dann tauchte dieser kleine No. 101 bei Ebay auf, praktisch identisch mit einem STRONG BOY No. 101 in meiner Sammlung.

Das Kürzel TUM auf dem Aufkleber gab schon einen deutlichen Hinweis. Als der Hobel dann eintraf, entdeckte ich auf dem Eisen noch das Logo der Firma Tillmanns & Maier, das ich bisher nur von einem Briefkopf kannte.

Das bedeutet, dass auch die unter der Marke STRONG BOY auf dem amerikanischen Markt vertriebenen Hobel von der Firma Tillmanns & Maier stammen. Dass auch andere deutsche Firmen Hobel unter amerikanischen Markennamen verkauft haben, ist sehr wahrscheinlich. Sicher gilt das für viele andere Werkzeuge. Zwar tragen sie zum Teil bekannte deutsche Markennamen, aber viele sind lediglich mit MADE IN GERMANY gekennzeichnet. Die Hersteller herauszufinden dürfte ähnlich schwierig sein wie bei den hier gezeigten Hobeln.

Labels:

Fausthobel,

Gebrauchsmuster,

Google Buchsuche,

Hobel,

Markenzeichen,

Patent,

Werkzeughersteller

Dienstag, 19. Februar 2013

Profilhobelkeile - Ein Vergleich

Der Keil eines Hobels hat eine einfache Aufgabe. Er soll das Messer beim Hobeln unverrückbar festhalten, muss sich aber leicht herausnehmen lassen, wenn das Eisen geschärft werden soll. Für Bankhobel ist wegen der größeren Masse der Eisen die einfache spitzwinklige Form ausreichend. Bei schmäleren Hobeln, wie Simshobeln und den meisten Profilhobeln, hat der Keil im oberen Drittel einen Einschnitt, um einen Ansatzpunkt zum Herausschlagen des Keils zu haben.

Die genaue Form dieses Einschnitts bzw. des Keilkopfes ist eigentlich ziemlich beliebig. Tatsächlich haben sich aber, wie bei den Hobeln selbst, nationale und regionale Unterschiede herausgebildet. In der einschlägigen Literatur spielen die Formen der Keile keine große Rolle, aber es gibt doch einige Zitate.

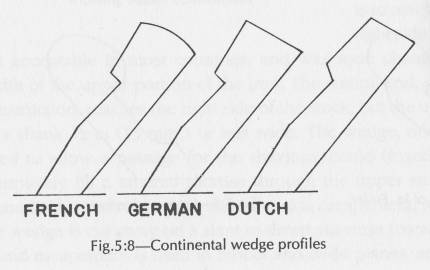

W. L. Goodman 1) ist von den englischen Keilformen so angetan, dass er für die anderen keine freundlichen Worte findet: "Verglichen mit den Keilen auf dem Kontinent mit ihrer einfachen Form, oft nur einem nachlässig gerundeten Kopf und einem kunstlosen dreieckigen Einschnitt, ist der britische Profilhobelkeil elegant geformt."

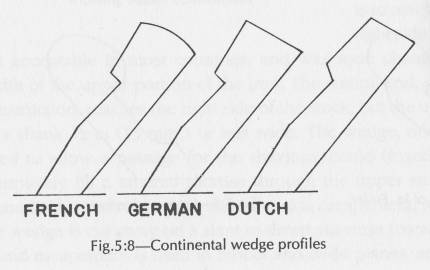

John M. Whelan 2) diskutiert ebenfalls die geschwungenen Formen der englischen Keile und beschreibt dagegen die kontinentalen Formen als eher geradlinig. Einzig die französischen Keile seien teilweise oben gerundet. Deutsche und österreichische Keile werden mit einem flachen Kopf beschrieben, ebenso die niederländischen, deren Vorderseite aber gegen die Keilform etwas zurücktritt. Die folgende Abbildung aus diesem Buch zeigt die kontinentalen Formen im Vergleich.

Günther Heine 3) zeigt Abbildungen von niederländischen, englischen und deutschen Keilen, und auch bei ihm sieht ein typisch deutscher Keil so aus wie bei Whelan. Tatsächlich kommt diese Form bei deutschen Profilhobeln vor, allerdings nur bei einer kleinen Gruppe von Herstellern, wie wir noch sehen werden.

Recht ausführlich beschreiben Pierre Bouillot und Xavier Chatellard 4) die nationalen Unterschiede der Keile. Die Formen der schmalen Keile deutscher Profilhobel sehen sie als ähnlich denen der französischen und niederländischen Hobel. So unpräzise das klingt, beschreibt es doch die Bandbreite der deutschen Keilformen am genauesten.

Tatsächlich unterscheiden sich die Keilformen der meisten deutschen Hersteller wenig von denen der französischen, wie sie in der Abbildung bei Whelan gezeigt werden. Es gibt allerdings eine Reihe von Ausnahmen, und diese sind, wie sich zeigen wird, typisch für bestimmte Hobelhersteller. Die Kenntnis dieser Form alleine kann in vielen Fällen dazu dienen, den Hersteller mit einiger Sicherheit zu identifizieren. Das kann z. B. bei Ebay-Auktionen hilfreich sein, wo man oft nur ein einziges, schlecht photographiertes Bild bekommt und eventuell eine "Beschreibung" in der Art "gemarktet, aber kann ich net lesen".

Die folgende Abbildung zeigt Keile von Profilhobeln, die von der typisch deutschen Form abweichen. In der direkten Gegenüberstellung sind die Unterschiede gut zu erkennen, und ich werde die jeweiligen Besonderheiten für jeden Hersteller beschreiben.

Man sollte diese Zusammenstellung nicht allzu wörtlich nehmen, denn, wie erwähnt, hat Joh. Weiss sowohl runde als auch gerade Keile hergestellt, Eduard Goedel ebenso, von Johann D. Ulland kenne ich nur diesen einen Keil usw. Nach meiner Erfahrung sind die gezeigten Formen aber ein guter Anhaltspunkt und wichtiger Hinweis auf den Hersteller. Man sieht, dass die deutschen Keilformen nicht so einheitlich sind wie in der Literatur dargestellt. Und schon gar nicht "nachlässig" gearbeitet oder "kunstlos", dear Mr. Goodman!

Quellen:

1) W. L. Goodman: British Planemakers from 1700 (Astragal Press, 1993)

2) John M. Whelan: The Wooden Plane (Astragal Press, 1993)

3) Günther Heine: Das Werkzeug des Schreiners und Drechslers (Th. Schäfer, 1990)

4) Pierre Bouillot, Xavier Chatellard: Les Rabots (Édition Vial, 2010)

Die genaue Form dieses Einschnitts bzw. des Keilkopfes ist eigentlich ziemlich beliebig. Tatsächlich haben sich aber, wie bei den Hobeln selbst, nationale und regionale Unterschiede herausgebildet. In der einschlägigen Literatur spielen die Formen der Keile keine große Rolle, aber es gibt doch einige Zitate.

W. L. Goodman 1) ist von den englischen Keilformen so angetan, dass er für die anderen keine freundlichen Worte findet: "Verglichen mit den Keilen auf dem Kontinent mit ihrer einfachen Form, oft nur einem nachlässig gerundeten Kopf und einem kunstlosen dreieckigen Einschnitt, ist der britische Profilhobelkeil elegant geformt."

John M. Whelan 2) diskutiert ebenfalls die geschwungenen Formen der englischen Keile und beschreibt dagegen die kontinentalen Formen als eher geradlinig. Einzig die französischen Keile seien teilweise oben gerundet. Deutsche und österreichische Keile werden mit einem flachen Kopf beschrieben, ebenso die niederländischen, deren Vorderseite aber gegen die Keilform etwas zurücktritt. Die folgende Abbildung aus diesem Buch zeigt die kontinentalen Formen im Vergleich.

Günther Heine 3) zeigt Abbildungen von niederländischen, englischen und deutschen Keilen, und auch bei ihm sieht ein typisch deutscher Keil so aus wie bei Whelan. Tatsächlich kommt diese Form bei deutschen Profilhobeln vor, allerdings nur bei einer kleinen Gruppe von Herstellern, wie wir noch sehen werden.

Recht ausführlich beschreiben Pierre Bouillot und Xavier Chatellard 4) die nationalen Unterschiede der Keile. Die Formen der schmalen Keile deutscher Profilhobel sehen sie als ähnlich denen der französischen und niederländischen Hobel. So unpräzise das klingt, beschreibt es doch die Bandbreite der deutschen Keilformen am genauesten.

Tatsächlich unterscheiden sich die Keilformen der meisten deutschen Hersteller wenig von denen der französischen, wie sie in der Abbildung bei Whelan gezeigt werden. Es gibt allerdings eine Reihe von Ausnahmen, und diese sind, wie sich zeigen wird, typisch für bestimmte Hobelhersteller. Die Kenntnis dieser Form alleine kann in vielen Fällen dazu dienen, den Hersteller mit einiger Sicherheit zu identifizieren. Das kann z. B. bei Ebay-Auktionen hilfreich sein, wo man oft nur ein einziges, schlecht photographiertes Bild bekommt und eventuell eine "Beschreibung" in der Art "gemarktet, aber kann ich net lesen".

Die folgende Abbildung zeigt Keile von Profilhobeln, die von der typisch deutschen Form abweichen. In der direkten Gegenüberstellung sind die Unterschiede gut zu erkennen, und ich werde die jeweiligen Besonderheiten für jeden Hersteller beschreiben.

Dieser Keil entspricht noch am ehesten der Form, wie sie von den meisten deutschen Herstellern verwendet wurde. Tatsächlich weist er aber zwei Besonderheiten auf, die seinen österreichischen Ursprung (hier: Joh. Weiss & Sohn in Wien) verraten. Das ist zum einen die Zierlinie am unteren Rand des Ausschnitts und die zusätzliche Abschrägung am oberen Rand. Sehr häufig sind die österreichischen Keile auch oben gerade und entsprechen in den Winkeln den Hamburger Keilen (s.u.).

Bei den Keilen der Firma Friedrich Ott in Ochsenfurt ist mir zum ersten Mal der Unterschied zu der sonst üblichen Form aufgefallen. Sie sind nämlich oben gerade abgeschnitten, und zwar in einem rechten Winkel zur Rückseite. Ein weiteres typisches Detail bei den Ochsenfurter Keilen ist ein kleiner halbkreisförmiger Ausschnitt am vorderen Rand des Spanlochs.

Auch die Firma Otto Kneisel in Zeitz verwendete diese kleine Verzierung am Spanloch. Die Keile haben einen sehr ausgeprägten Ausschnitt mit abgeschrägten Rändern. Die Vorderseite des Keilkopfes ist parallel zur Rückseite, wodurch eine fast rechteckige Form entsteht.

Ganz ähnlich sind die Winkel an diesem Keilkopf von Eduard Goedel in Leipzig. Weil der Ausschnitt kleiner ist und an den Rändern nicht abgeschrägt, sieht der Keil jedoch deutlich anders aus.

Eine ganz eigene Form hat J. Hofmann in Leipzig entwickelt. Der Keil ist oben fast halbrund und ohne Ausschnitt. Dafür ist er seitlich dicker und bietet dadurch einen gut zugänglichen und stabilen Vorsprung.

Die Keile der Hamburger Werkzeugmacher (als Beispiel: Martin Cathor) sind ganz ähnlich denen von Friedrich Ott. Der rechte Winkel liegt aber nicht hinten, sondern am vorderen Kopfende. Auch die flachen Keile der österreichischen Hersteller sehen so aus, von den zusätzlichen Verzierungen abgesehen. Diese Keilform wird sowohl von Heine als auch von Whelan als die typisch deutsche bezeichnet.

Dieser sehr kantige Keilkopf mit tiefem Einschnitt und keinem rechten Winkel stammt vermutlich von der niedersächsischen Firma Johann D. Ulland (Bad Zwischenahn) und erinnert schon an die niederländischen Formen.

Sehr ausgeprägt ist die niederländische Form bei den Hobeln von Peter Duesing in dem Grenzstädtchen Anholt (heute: Isselburg), der vor allem für den holländischen Markt produziert hat.

Man sollte diese Zusammenstellung nicht allzu wörtlich nehmen, denn, wie erwähnt, hat Joh. Weiss sowohl runde als auch gerade Keile hergestellt, Eduard Goedel ebenso, von Johann D. Ulland kenne ich nur diesen einen Keil usw. Nach meiner Erfahrung sind die gezeigten Formen aber ein guter Anhaltspunkt und wichtiger Hinweis auf den Hersteller. Man sieht, dass die deutschen Keilformen nicht so einheitlich sind wie in der Literatur dargestellt. Und schon gar nicht "nachlässig" gearbeitet oder "kunstlos", dear Mr. Goodman!

Quellen:

1) W. L. Goodman: British Planemakers from 1700 (Astragal Press, 1993)

2) John M. Whelan: The Wooden Plane (Astragal Press, 1993)

3) Günther Heine: Das Werkzeug des Schreiners und Drechslers (Th. Schäfer, 1990)

4) Pierre Bouillot, Xavier Chatellard: Les Rabots (Édition Vial, 2010)

Labels:

Friedrich Ott,

Hobel,

Johann Weiss,

Literatur,

Werkzeughersteller

Freitag, 25. Januar 2013

Berliner Werkzeugfabriken und -händler

Es war eine Anfrage, wie ich sie öfters bekomme: "Ich habe hier einen Hobel, wie alt könnte der sein?" Der Hobel war gestempelt mit "Otto Mecke, Berlin, Köpnicker Str. 169". Diesen Namen hatte ich zwar schon einige Male bei Ebay gesehen, aber bisher für einen Händlerstempel gehalten. Das war ein Irrtum, und wie sich herausstellen sollte, nicht der einzige.

Auf der Suche nach Informationen über Otto Mecke habe ich nämlich ganz zufällig einen Datenschatz gefunden, die Adressbücher von Berlin für den Zeitraum von 1799 bis 1943. Fast alle Jahrgänge sind auf der Seite der Zentral- und Landesbibliothek Berlin zu finden und über eine Indexstruktur gut zugänglich. Im Branchenteil eines Bandes um die Jahrhundertwende inserierte die Firma Otto Mecke als Werkzeugfabrik. Von dieser Fundstelle ausgehend konnte ich mit den Informationen im Namens-, Straßen- und Branchenverzeichnis praktisch die gesamte Geschichte der Fabrik rekonstruieren. Daraus ist schließlich eine eigene Seite über die Werkzeugfabrik Otto Mecke in Berlin entstanden:

Auf der Suche nach Informationen über Otto Mecke habe ich nämlich ganz zufällig einen Datenschatz gefunden, die Adressbücher von Berlin für den Zeitraum von 1799 bis 1943. Fast alle Jahrgänge sind auf der Seite der Zentral- und Landesbibliothek Berlin zu finden und über eine Indexstruktur gut zugänglich. Im Branchenteil eines Bandes um die Jahrhundertwende inserierte die Firma Otto Mecke als Werkzeugfabrik. Von dieser Fundstelle ausgehend konnte ich mit den Informationen im Namens-, Straßen- und Branchenverzeichnis praktisch die gesamte Geschichte der Fabrik rekonstruieren. Daraus ist schließlich eine eigene Seite über die Werkzeugfabrik Otto Mecke in Berlin entstanden:

Otto Mecke auf Holzwerken.de (Anzeige 1889)

Der Abschnitt "Werkzeuge" im Branchenteil dieser Adressbücher enthielt viele für mich interessante Einträge. Gleich mehrere Namen tauchten da auf, die ich bisher nur von Stempeln auf Hobeln und anderen Werkzeugen kannte. Bei meinen Recherchen mit Hilfe von Google hatte ich nur wenig bis gar nichts über diese Firmen finden können, und so ließ sich nicht einmal entscheiden, ob es Hersteller oder Händler waren. Mit Hilfe der Berliner Adressbücher konnte ich jetzt herausfinden, in welchem Zeitraum diese Firmen existierten, und ob sie selbst Werkzeuge herstellten oder als Händler tätig waren.

Außer Otto Mecke sind dadurch noch Ph. Baltzer, Fr. Busse, C. Gnekow und W. Stellmann zur Liste der Hersteller von Hobeln und anderen Werkzeugen hinzugekommen. Daneben stehen die Werkzeug- oder Eisenwarenhändler W. Allner, Otto Bergmann, Heinrich Genuit, Kotthaus & Busch, Paul Krebs, Gebrüder Moritz, Nitschmann & Winckler, Schuchardt & Schütte und Stephan Westhooven, deren Marken ebenfalls auf Werkzeugen zu finden sind. Die meisten Namen hatte ich unter den sonstigen Herstellern eingeordnet. Mit den neuen Informationen aus den Berliner Adressbüchern kann ich jetzt für jeden eine eigene Seite erstellen. Einige sind schon fertig; den aktuellen Stand kann man verfolgen unter:

Sonntag, 30. Dezember 2012

Bauanleitung für Zahnleistenhobel und Jalousiehobel

Beim Blättern in einem Nachdruck von Friedrich Wilhelm Mercker "Der Tischler" habe ich diese Anleitungen zum Bau eines Zahnleistenhobels und eines Jalousiehobels gefunden. Mercker nennt den Jalousiehobel hier "Nuthhobel", die Beschreibung zeigt aber, dass er zum Herstellen der Nuten dient, in denen die Rolladen von z. B. Schreibtischen laufen. Das Buch ist ursprünglich 1834 erschienen, 2002 vom Reprint-Verlag in Leipzig nachgedruckt worden, aber mittlerweile vergriffen.

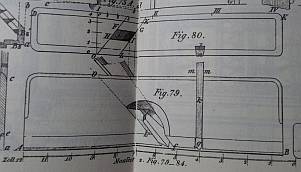

Zu den außergewöhnlichen Werkzeugen gehören die Taf. VI. Fig 79, 80 und 81 und Fig. 82, 83 und 84 in einem Drittheil der natürlichen Größe nach beigefügtem Maaßstab dargestellten Hobel, von denen man den ersten zur leichtern Anfertigung der Zahnleisten bei Bücherschränken nöthig hat, die außerdem, wenn die Zähne schräg angeschnitten werden, sehr viel Arbeit verursachen und der andere dient zum Einstoßen der Nuthen, worin die Fig. 52 angeordneten Schieber k, k, ... laufen, die auch häufig bei anderen Meubles, vorzüglich den Schreibtischen vorkommen und bei aus freier Hand eingeschnittnen Nuthen keinen guten Gang bekommen würden.

Fig. 80 Zahnleistenhobel in der obern Ansicht

Fig. 79 Zahnleistenhobel in der Seitenansicht

Soll man einen Zahnleistenhobel, wie der Fig. 81 im Profilriß, Fig. 80 in der obern Ansicht und Fig. 79 in der Seitenansicht dargestellte ist, anfertigen, und ist das dazu nöthige Stück Holz nach der Stärke ab, der Höhe ac Fig. 81 und der Länge AB Fig. 79 ausgehobelt, auch die obere Stärke cd Fig. 81 mit dem Streichmaaße wie Fig. 80 DE vorgerissen, so theilt man die ganze Länge DE in 4 Theile und winkelt vom Theile I eine Linie IO herüber, die dann wieder in 4 Theile getheilt wird, von denen dreie von I nach 3 auf DE herabgetragen, und von da die schräge Linie 3-O und in Fig. 79 die nach dem Gehrmaaße O-L aufgerissen werden. Sind diese Linien, die die Lage des Hobeleisens bestimmen, angegeben, so reißt man auch die obere Schräge auf der untern noch glatten Fläche oder der Bahn vor, die erst nach dem Einstemmen der Löcher für Eisen und Keil die Form efghik Fig. 81 erhalten und giebt auch Fig. 80 oben und unten die Breitengrenzlinien FG und HI und die Linie KL parallel mit O3 an, worauf das Loch gestemmt werden kann. Der Schnitzer lgm Fig. 81, der zum Vorschneiden des Zwergholzes dient, wird Fig. 79 einen Zoll von f oder dem ersten Eisen entfernt winkelrecht mit AB auf den Grad eingeschnitten, damit der vor demselben befindliche hölzerne Keil k hält, und darf Fig. 81 vor der Fläche fg nur zwei bis drei Papierdickten vorstehen. Das Eisen, welches die Zahnschräge ausstößt, indem der Hobel mit der Anschlagsfläche ik Fig. 81, an die winkelrecht bestoßene Hörnfläche der 1 1/2 zölligen Pfoste, aus welcher nach der Anfertigung der Zähne die Leisten geschnitten werden, fest angehalten, oder in einem schon eingestoßenen Zahn fortgesetzt wird, bekommt unterhalb die schräge Form gh Fig. 81 und muß so lange zugeschliffen werden, bis es, nachdem der Hobel fertig ist, einen gleichen Vorstand vor der Bahn gh erhält.

Fig. 83 Nuthhobel im Profilriß

Fig. 82 Nuthhobel im Längendurchschnitt

Fig. 81 Zahnleistenhobel im Profilriß

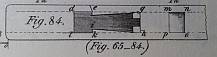

Der Nuthhobel, der Fig. 82 im Längendurchschnitte, Fig. 83 im Profilrisse und Fig. 84 in der obern Ansicht gezeichnet ist, erhält zu seiner Länge dasselbe Maaß wie der erstere Hobel, wird unten Fig. 83 zu beiden Seiten seiner Bahn nach ade ausgefälzt, damit die Feder daad erhalten wird und das Eisen cbaabc, welches die Späne wegnimmt und wie ein gewöhnliches breites Nuthhobeleisen geformt ist, seinen für die Nuth gehörig tiefen Stand erhalten kann. Die schräge Lage dieses Eisens ist Fig. 82 nach der Gehrung durch die Linie OL bestimmt und die Form des Loches, durch welches die Späne ausgeworfen werden, zeigt die gebrochene Linie abc an, die von b nach c winkelrecht angeordnet ist. Fig. 84 ist die Form dieses Loches von oben anzusehen mit defghikl bezeichnet dargestellt und einen Zoll davon entfernt auch die Oeffnung mnop für den Keil und doppelten Schnitzer bestimmt, der die Form, wie Fig. 131 H, Taf. X erhält und Fig. 82 seinen winkelrechten Stand hinter dem Keile d bekommt.

Fig. 84 Nuthhobel in der obern Ansicht

Die etwas altertümliche Sprache macht vielleicht etwas Probleme beim Verständnis, aber ich denke, mit Hilfe der Abbildungen (vergrößern durch Anklicken) wird man zurechtkommen. Viel Spaß beim Nachbau!

Quelle: Friedrich Wilhelm Mercker "Der Tischler" (Reprint-Verlag-Leizig, 2002)

Zu den außergewöhnlichen Werkzeugen gehören die Taf. VI. Fig 79, 80 und 81 und Fig. 82, 83 und 84 in einem Drittheil der natürlichen Größe nach beigefügtem Maaßstab dargestellten Hobel, von denen man den ersten zur leichtern Anfertigung der Zahnleisten bei Bücherschränken nöthig hat, die außerdem, wenn die Zähne schräg angeschnitten werden, sehr viel Arbeit verursachen und der andere dient zum Einstoßen der Nuthen, worin die Fig. 52 angeordneten Schieber k, k, ... laufen, die auch häufig bei anderen Meubles, vorzüglich den Schreibtischen vorkommen und bei aus freier Hand eingeschnittnen Nuthen keinen guten Gang bekommen würden.

Fig. 80 Zahnleistenhobel in der obern Ansicht

Fig. 79 Zahnleistenhobel in der Seitenansicht

Soll man einen Zahnleistenhobel, wie der Fig. 81 im Profilriß, Fig. 80 in der obern Ansicht und Fig. 79 in der Seitenansicht dargestellte ist, anfertigen, und ist das dazu nöthige Stück Holz nach der Stärke ab, der Höhe ac Fig. 81 und der Länge AB Fig. 79 ausgehobelt, auch die obere Stärke cd Fig. 81 mit dem Streichmaaße wie Fig. 80 DE vorgerissen, so theilt man die ganze Länge DE in 4 Theile und winkelt vom Theile I eine Linie IO herüber, die dann wieder in 4 Theile getheilt wird, von denen dreie von I nach 3 auf DE herabgetragen, und von da die schräge Linie 3-O und in Fig. 79 die nach dem Gehrmaaße O-L aufgerissen werden. Sind diese Linien, die die Lage des Hobeleisens bestimmen, angegeben, so reißt man auch die obere Schräge auf der untern noch glatten Fläche oder der Bahn vor, die erst nach dem Einstemmen der Löcher für Eisen und Keil die Form efghik Fig. 81 erhalten und giebt auch Fig. 80 oben und unten die Breitengrenzlinien FG und HI und die Linie KL parallel mit O3 an, worauf das Loch gestemmt werden kann. Der Schnitzer lgm Fig. 81, der zum Vorschneiden des Zwergholzes dient, wird Fig. 79 einen Zoll von f oder dem ersten Eisen entfernt winkelrecht mit AB auf den Grad eingeschnitten, damit der vor demselben befindliche hölzerne Keil k hält, und darf Fig. 81 vor der Fläche fg nur zwei bis drei Papierdickten vorstehen. Das Eisen, welches die Zahnschräge ausstößt, indem der Hobel mit der Anschlagsfläche ik Fig. 81, an die winkelrecht bestoßene Hörnfläche der 1 1/2 zölligen Pfoste, aus welcher nach der Anfertigung der Zähne die Leisten geschnitten werden, fest angehalten, oder in einem schon eingestoßenen Zahn fortgesetzt wird, bekommt unterhalb die schräge Form gh Fig. 81 und muß so lange zugeschliffen werden, bis es, nachdem der Hobel fertig ist, einen gleichen Vorstand vor der Bahn gh erhält.

Fig. 83 Nuthhobel im Profilriß

Fig. 82 Nuthhobel im Längendurchschnitt

Fig. 81 Zahnleistenhobel im Profilriß

Der Nuthhobel, der Fig. 82 im Längendurchschnitte, Fig. 83 im Profilrisse und Fig. 84 in der obern Ansicht gezeichnet ist, erhält zu seiner Länge dasselbe Maaß wie der erstere Hobel, wird unten Fig. 83 zu beiden Seiten seiner Bahn nach ade ausgefälzt, damit die Feder daad erhalten wird und das Eisen cbaabc, welches die Späne wegnimmt und wie ein gewöhnliches breites Nuthhobeleisen geformt ist, seinen für die Nuth gehörig tiefen Stand erhalten kann. Die schräge Lage dieses Eisens ist Fig. 82 nach der Gehrung durch die Linie OL bestimmt und die Form des Loches, durch welches die Späne ausgeworfen werden, zeigt die gebrochene Linie abc an, die von b nach c winkelrecht angeordnet ist. Fig. 84 ist die Form dieses Loches von oben anzusehen mit defghikl bezeichnet dargestellt und einen Zoll davon entfernt auch die Oeffnung mnop für den Keil und doppelten Schnitzer bestimmt, der die Form, wie Fig. 131 H, Taf. X erhält und Fig. 82 seinen winkelrechten Stand hinter dem Keile d bekommt.

Fig. 84 Nuthhobel in der obern Ansicht

Die etwas altertümliche Sprache macht vielleicht etwas Probleme beim Verständnis, aber ich denke, mit Hilfe der Abbildungen (vergrößern durch Anklicken) wird man zurechtkommen. Viel Spaß beim Nachbau!

Quelle: Friedrich Wilhelm Mercker "Der Tischler" (Reprint-Verlag-Leizig, 2002)

Labels:

Google Buchsuche,

Hobel,

Hobelbau,

Literatur,

Projekte

Abonnieren

Posts (Atom)