https://www.holzwerken.de/museum/hersteller/fabriken.phtml

Meist handelte es sich um Stiche mit Schrägansichten, von einem erhöhten Standort aus gesehen. Mit dem Aufkommen der Photographie zeigten neuere Kataloge auch vereinzelt Aufnahmen vom Innern einer Fabrik. Alle diese Abbildungen waren in Schwarz-Weiß, jedenfalls in Katalogen vor ca. 1970.

Die ganz frühen Werkzeugkataloge waren noch wesentlich prachtvoller gestaltet, wie die folgenden Beispiele zeigen:

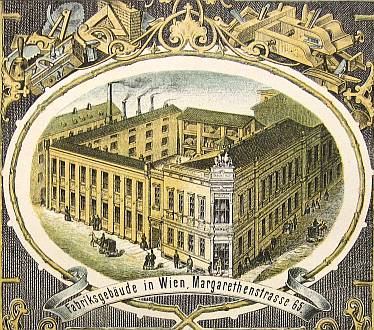

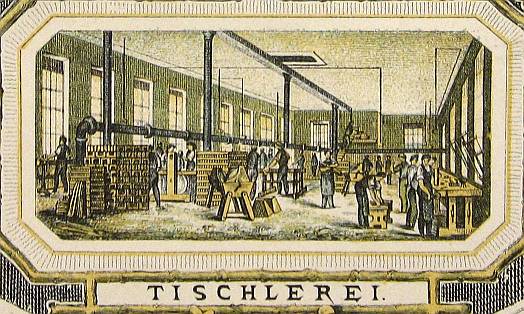

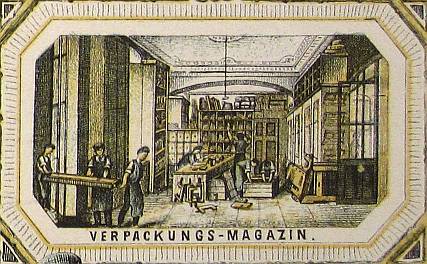

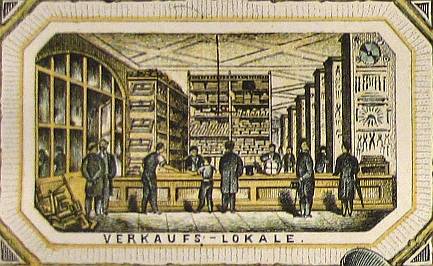

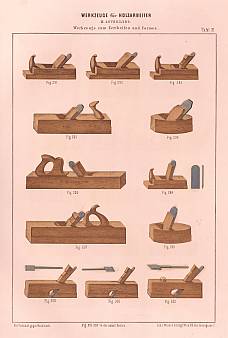

Ein besonders schönes Beispiel ist der Katalog der Firma Joh. Weiss & Sohn von 1870. Inhaltlich ist er weitgehend identisch mit dem Katalog von 1861, der auf der Weltausstellung 1862 in London vorgestellt wurde. Allerdings wurden die Abbildungen nachkoloriert und der Katalog mit einem prächtigen Einband versehen. Die Abbildungen darauf zeigen neben einer Gesamtansicht der Fabrik die einzelnen Abteilungen mit vielen Details. Aus einer Aufnahme der Titelseite, die mir zur Verfügung gestellt wurde, habe ich die folgenden Detailbilder herauskopiert.

Gesamtansicht der Fabrik

Die Abbildung zeigt das in 1854 neu erbaute Fabrikgebäude an der Ecke Margarethenstraße/Straußengasse (weitere Abbildungen auf dieser Seite). Der Stich ist umrahmt von Erzeugnissen der Firma Weiss. Bemerkenswert ist links oben ein Falzhobel mit der 1861 patentierten Parallelverstellung und rechts oben ein Spezialhobel, dessen Funktion ich nicht kenne.

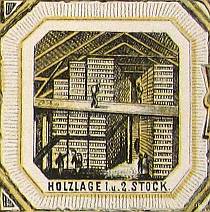

Das Holzlager im ersten und zweiten Stock des Gebäudes zeigt die großen Vorräte an getrockneten Kanthölzern, wohl hauptsächlich Weißbuche und Rotbuche.

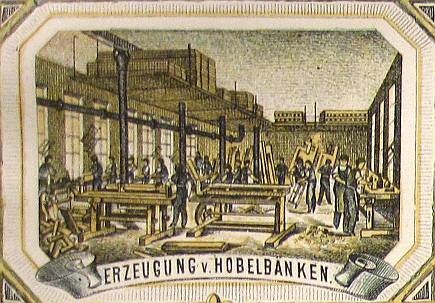

Nach dem "Amtlichen Katalog" zur Weltausstellung in Wien 1873 betrug die Produktion der Firma Weiss & Sohn im Jahr 1872 "2500 Hobelbänke und wöchentlich 2-3000 Stück Hobel und andere Werkzeuge". Pro Tag wären hier also ca. acht Hobelbänke entstanden.

Im Maschinenhaus arbeiteten "zwei Dampfmaschinen mit 12 und 25 Pferdekräften".

Die Antriebskraft wurde über ein Transmissionssystem mit Gestängen, Rädern und Treibriemen in die Maschinenwerkstätte weitergegeben und trieb dort die Kreissägen und Hobelmaschinen an.

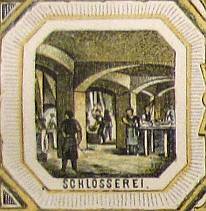

In der Schlosserei wurden die eisernen Teile z. B. für Hobel und Hobelbänke hergestellt.

Die großen Schleifsteine wurden ebenfalls von den Dampfmaschinen angetrieben. Hier wurden die von der Firma Josef Herrmann bezogenen Hobeleisen geschliffen.

In der Tischlerei wurden Hobel und die hölzernen Teile diverser Werkzeuge hergestellt.

Das Magazin und die Verkaufsräume befanden sich im Erdgeschoß des rechten Flügels, zur Margarethenstraße hin.

Auf dieser Seite sind außerdem einige Photographien aus dem Inneren der Weiss-Fabrik zu finden.